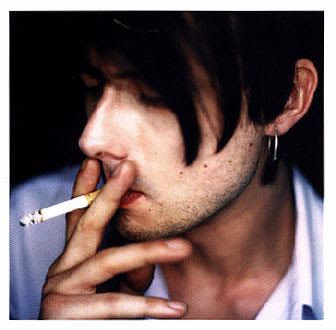

張愛玲曾說:「成名要趁早啊,來得太晚的話,快樂也不那麼痛快。」像所有令人艷羨嫉妒的少年英才,張守望不但既努力又幸運,更擁有超凡的天份。二十歲上,還在念北京理工大學的他幾乎是同時組了兩支樂隊:Carsick Cars專攻搖滾;White則嘗試實驗音樂。「White+(原White改制之新團)是一個腦力活,而 Carsick Cars 可能相對是一個體力活」張守望在訪談裡這樣說明。極富傳奇性的Carsick Cars在成團短短幾個月內,便以獨樹一幟的噪音搖滾成為各路樂迷、樂評人與媒體的焦點,一曲令人琅琅上口的<中南海>:「中南海、中南海,抽煙只抽中南海」是樂迷們的通關密語,演出時一包包向舞台扔的中南海香菸成了儀式,不知道濁水溪公社看了會不會覺得當初實在該寫首歌讓樂迷往台上扔扔「糧草」?

2007年,Carsick Cars首張同名專輯《Carsick Cars》於兵馬司唱片發行,為其廠牌創立初期打下了堅實的基礎。富含批判力的歌詞、樂手的獨特魅力、層層疊疊的噪音音牆……,Carsick Cars在極短的時間裡聲勢高漲、獲邀參加各式國際音樂節,更曾與Sonic Youth一同在歐洲巡演!第二張專輯《You Can

Listen, You Can Talk》則找來來自紐約,製作過Sonic Youth、Dinosaur JR.和Teenage Fanclub等樂團專輯的知名製作人Wharton Tiers製作。此張專輯絕大部分歌曲採英文演唱,較前一張又更能引起外國聽眾共鳴,高品質的錄音水準及海外的成功巡演也讓Carsick Cars走出中國、一反過去大眾所認知的沙啞沉重的中國搖滾意象,成為最受國外媒體關注的中國樂隊之一,此張作品更被華盛頓郵報選入2009年十大專輯。

汲取歐美另類搖滾的養份,音樂似乎沒有國界;我一向厭惡在文字裡掉書袋似的摻入樂團名稱、樂種曲風,但實在不得不說,Carsick Cars帶著濃濃的The Velvet

Underground、Ramones、Joy Division、The Jesus And Mary Chain與Sonic Youth氣味,低傳真、噪音、實驗、前衛龐克等元素在他們的歌裡俯拾即是,一首首短小精幹的中英文歌詞,藏著最尖銳的嘲諷與暗喻。張守望說:「我去過紐約市兩次,我覺得那就像我的第二個家,她的包容是任何一個城市無法比擬的。其實在某些方面,北京和紐約很像,飛快的生活節奏,年輕人的不知所措,我們甚至有著更多更尖銳的各種問題。對於我來說,這才是我最關心的,就像紐約的那些音樂人一樣。」Carsick Cars用Lo-Fi的質樸聲響,大聲唱出成長於90年代的城市青年,目睹中國經濟起飛、貧富差距日益增大,生活無虞之下那份更為複雜、細微的集體迷惘與質疑。

自2009年發行《You Can Listen, You Can Talk》之後,樂隊沉寂了五年,今年春天才發行了第三張錄音室專輯《3》。原貝斯手李維思和鼓手李青這對情侶檔在2010年年底離團,中間找來貝斯手何凡、鼓手曾由大家熟悉的斑斑代打過一段時間。目前Carsick Cars以全新陣容再出發:主唱兼吉他手張守望、貝斯手與和聲何凡、鼓手孫鶴庭,再度挑戰三件式樂團所能創造的種種可能聲響,《3》是他們交出的一張漂亮成績單。有別於第一張《Carsick Cars》以Lo-Fi聲響所創造出的簡單純真;第二張《You Can Listen, You Can

Talk》狂躁的骯髒刷絃、電吉他Feedback所描繪的憤怒陰暗;第三張《3》較前兩張來得明亮、強調旋律性。張守望說:「我覺得前兩張都是在尋找自己的聲音或者在嘗試,這張可能已經找到了我們想要的感覺。」比起前兩張專輯的躁動奔放,《3》可說是精準地把玩噪音與旋律的平衡:大幅脫去了過往深受Sonic Youth影響的尖銳音色、吉他噪音風格,此張專輯由英國前迷幻搖滾天團Spacemen 3的吉他手與鍵盤手Peter Kember和紐西蘭老牌獨立搖滾樂團The Clean的鼓手Hamish Kilgour製作,融合了Spacemen 3的新迷幻氣息以及The Clean變化多端的吉他音色,讓整張專輯聽來爽快明朗、乾淨俐落;張守望近年來在實驗音樂領域的鑽研也可在此張專輯中略見一二,<白歌>依稀可見Steve Reich與Glenn Branca的痕跡,摒棄慣有的和弦進行方式,用頑固低音玩出了磅礡大氣,為音樂開創了無限的可能。

「有勇氣去推翻一切甚至說推翻自己,然後去思考一些已經被大部分人確信的東西,也許可能不是大家想像的那樣。」關於搖滾精神,張守望這樣說。《3》就是Carsick Cars 大膽推翻自己的嘗試,對他們來說也是一個重要的轉捩點。《3》在聲響上做了突破與改變,歌詞內容則延續了Carsick Cars一貫的關懷,關照著在那些城市裡生活的小人物們,誠實地記錄當代社會壓抑、迷離的氛圍。在這幾年間,Carsick Cars征戰世界各地,高速移動似乎也能促進人的思考與創作,<庇護所>、<野草>與<圍城>都是在行進中寫下的作品。「每天都在觀察這個社會,當我有話要說的時候,能通過這個樂隊發言,我覺得這是比較吸引我的地方。」音樂之於張守望來說,不只是興趣,而是他與世界對話的方式。Carsick Cars敏銳地體察身旁的點點滴滴,把人與城市、人與社會的關係寫成一首首歌。於是,那找尋樂器的私家偵探、蝸居於練團室附近小房間的外來工人們、一顆顆的止痛藥片,都化成了歌,層層疊疊的樂句交織成迷幻的音牆,牆後都是我們的庇護所。

上張專輯的器樂演奏曲<防火牆殺死了我的貓>,把網路鄉民們的滿腔煩悶化成綿密的噪音音牆,毛躁的吉他旋律線在最前頭張牙舞爪,而在《3》這張專輯裡也有這麼一道網路長城:<The Best VPN So Far>。在<The Best VPN So Far>裡,切實地展現了Carsick Cars這五年來的成熟與進步,張守望對於吉他音色的應用更為得心應手,吉他不再只是噪音,而在不同段落裡扮演各式角色,有屬於自己的情緒起伏;貝斯節奏則具頗實驗性,雖不花俏但毫不單調煩悶,似是有許多即興的元素在裡頭,同時讓人摸不著頭緒又感到新鮮;鼓點密密麻麻地鋪墊著,以Carsick Cars一貫的風格穩穩行進,整首歌雖無歌詞,但亦由吉他引出了一幅明確的敘事畫面。

越簡單越複雜,重複迴圈的淺顯歌詞與旋律線,在Carsick Cars的巧手把玩之下卻絲毫不顯拖泥帶水,讓人想起Ramones與甫過世的The Velvet Underground首腦Lou Reed,三個和弦就能幻化出萬千世界。「我覺得搖滾樂就應該是簡單的。」張守望這樣說。隨著《3》的發行,我們可以說Carsick Cars變得流行了,但我卻絲毫不擔心,你瞧,他們不是駕輕就熟地踏著Lou Reed的步子嗎?別鄙棄「流行」,好的流行音樂是難做而且非常聰明的。五年來,Carsick

Cars的努力與對世界的認知化為《3》這張專輯,我們似乎可以知道Carsick Cars不暈車了,他們越來越清楚自己要做的是什麼樣的音樂,我想就快有那麼一天,我們不再說:「Carsick Cars深受Sonic Youth、The Velvet Underground、Ramones等樂團影響……」,Carsick Cars將在世界噪音搖滾版圖上佔有一席之地,開創屬於自己的風格。

曲目:

01 Wild Grass野草

02 The Best VPN So Far

03 15 Minutes Older

04 Reaching The Light燈火

05 圍城

06 Midnight Driver午夜司機

07 Shelter Song庇護所

08 Could You Be There

09 512

10 She Will Wait

11 White Song白歌